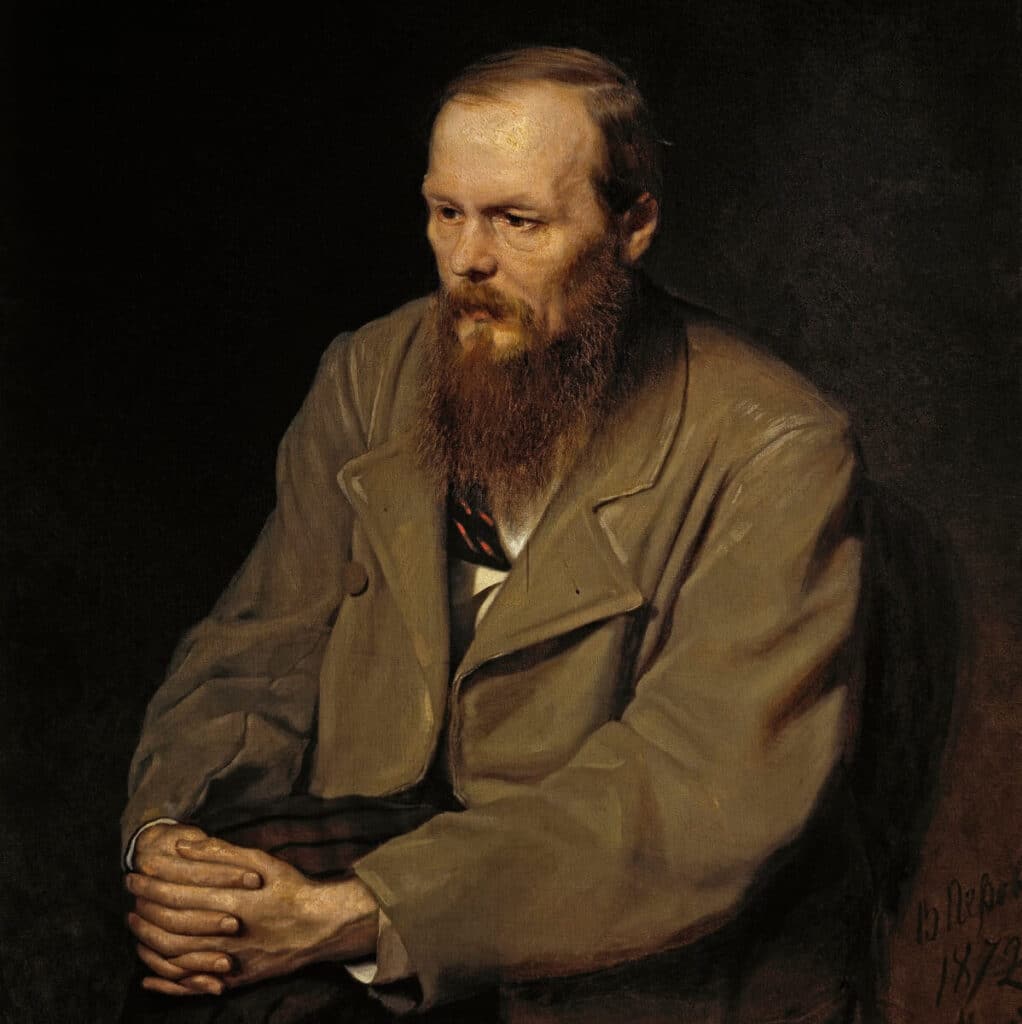

Vasili Perov, “Retrato de Fiódor Dostoievski” (1872)

La literatura de Fiódor Dostoievski, de una hondura y una fuerza extraordinarias, sigue atrayendo al público y a los estudiosos, como muestra el congreso internacional celebrado a finales de abril en Roma. El gran autor ruso supo crear personajes verídicos que, con sus historias reales, plantean las preguntas de siempre sobre la vida.

Dostoievski (1821-1881) siempre figura en cualquier lista de los escritores más grandes, su influencia en otros autores ha sido enorme, la cantidad de trabajos críticos que se le han dedicado es inmensa, y sus obras se reeditan continuamente. Es cierto, sin embargo, que muchos tienen dificultades para leerle, pues no han sabido vencer las barreras que…

Contenido para suscriptores

Suscríbete a Aceprensa o inicia sesión para continuar leyendo el artículo.

Léelo accediendo durante 15 días gratis a Aceprensa.