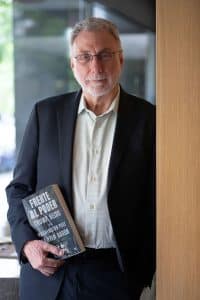

Martin Baron (Tampa, 1954) es the newspaper editor, el director de periódico. Desde niño. Siendo adolescente, dirigió el periódico de su escuela. En tercero de carrera, fue director del periódico que se editaba dos veces por semana en Lehigh University. Y luego, ya con sus medallas, fue director del Miami Herald (2000), The Boston Globe (2001-2012) y The Washington Post (2012-2021).

Baron (costa oeste de Florida, y a pocos meses de los 70 años) es the journalist. Empezó a contar verdades en el periódico escolar, después dio el estirón en una audaz publicación universitaria, se fraguó en los veranos de periodismo local en el diario de su pueblo antes de licenciarse, dio el primer paso formal en el Miami Herald nada más soltar el birrete (1979) y se fraguó en Los Angeles Times (1979-1996) y en The New York Times (1996-2000).

45 años de preguntas, respuestas, noticias, crónicas, entrevistas, textos, pasión, investigación, conciencia, correcciones, decisiones, estrategias, impulsos, éxitos, amigos, enemigos, titulares, portadas, obituarios, periódicos de papel, imperio digital, llamadas, sospechas, intrigas, discreción, exclusivas, sabiduría, artesanía, enfados, alegrías, tira y afloja, prudencia, valores, escucha, verdades como puños y puños de seda, firmes, sobre unas cuantas tables.

Pulitzer en equipo en 2003 por las investigaciones sobre la pederastia entre parte del clero de Massachusetts, como nos contó Spotlight en 2015.

En 2021, dos semanas después de jubilarse, empezó a preparar un proyecto de libro que floreció en castellano la pasada primavera: Frente al poder. Trump, Bezos y The Washington Post (La Esfera de los Libros). Estas más de 500 páginas son, probablemente, el último gran homenaje a la prensa influyente de relevancia internacional, asentada sobre el prestigio de un periódico de papel incubado entre los Graham y el padre de Amazon, que compró la cabecera en 2012 por 250 millones de dólares.

Estamos hablando de “El Post”: un diario estadounidense cuya historia levanta la ilusión profesional de cualquier periodista que no haya perdido la capacidad de vibrar con su trabajo. Entre otros muchos hitos, en aquel periódico made in Washington D. C. con audiencias cada vez más globales, los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein nos contaron el Watergate. Cuando caían presidentes.

Ha venido a España en un buen momento para hablar de libertad de prensa. Ha dado una vuelta al ruedo. Hemos dejado que repose el carrusel de entrevistas para mantener una conversación genuina. Él, en la costa, a un tiro de piedra de Nueva York. Son las 09.30 a.m. en lo que queda del sueño americano. The editor & the journalist ha dormido bien, dice. Hace buen tiempo en los dos lados de este Google Meet para charlar, como paseando por los parques frente a la Casa Blanca, de la profesión más apasionante del mundo.

“El periodismo tiene un papel importante para hacer rendir cuentas a los poderosos, pero eso no significa ser adversarios constantes de nadie”

— Ha publicado un libro con eco que suena también a puñetazo periodístico sobre la mesa de los políticos. Le habrán llegado ya reacciones de un sitio y de otro. De su país y del resto del mundo. ¿Qué tiene en la cabeza desde que el libro está en la calle? Además de contar la verdad y de vender ejemplares, supongo, ¿para qué ha querido escribir estas páginas?

— Escribí este libro por tres razones. En primer lugar, porque he vivido un momento histórico al frente de un periódico emblemático de Estados Unidos y de todo el mundo. Durante esta etapa, uno de los hombres más ricos del planeta compró el periódico, y ese movimiento coincidió con la llegada de Donald Trump, unos años después, al panorama político: un candidato a la Presidencia estadounidense como nunca antes habíamos visto. Y llegó a ser presidente, y era un presidente como nunca antes habíamos visto… Tenía muchas experiencias personales que quería contar con un relato vivo y preciso de esa época que me tocó vivir muy cerca de la primera línea.

Otro de mis objetivos ha sido explicar mejor cómo funciona una redacción como la de The Washington Post, porque hay demasiados estereotipos sobre los periodistas y una gran mayoría de la opinión pública no termina de entender nuestro trabajo. Muchos lectores no son conscientes de los juicios que tenemos que emitir y de las dificultades que nos encontramos cada día para tomar decisiones. Aunque una parte de la opinión pública no esté de acuerdo con nosotros, quería explicar toda esa vida interna de razones, argumentos, resoluciones y acciones, centrándome, quizá, en los temas más complicados con los que nos tocó lidiar en esos años.

Por último, en mi etapa como director del periódico surgieron algunas controversias en la gestión de la redacción. Sobre estas cuestiones, quería explicar mi punto de vista, y prefería no hacerlo en Twitter –X–, porque no es el lugar más apropiado para explicar razonamientos sobre decisiones. Durante el relato, mi intención ha sido poner en negro sobre blanco cuáles han sido nuestros principios y nuestros valores troncales, cómo han sido nuestras prácticas profesionales y cuáles han sido nuestras normas periodísticas primordiales. El libro es una oportunidad para explicarme a fondo y sin prisas.

— En estos días ha estado por Madrid presentado la edición española del libro, y lo ha hecho rodeado de muchos periodistas. ¿Cómo ha visto el estado de ánimo de la profesión en este país? ¿Percibe una crisis de salud pública del periodismo nacional? ¿Se aprecia una crisis de confianza de las audiencias sobre el periodismo español?

— En España, el periodismo está en la misma situación que en otras partes del mundo, también en Estados Unidos. Es evidente que existe una falta de confianza en el futuro del periodismo. Ese clima convive con muchas presiones financieras, políticas, tecnológicas, laborales… Hoy los periodistas tienen que trabajar constantemente durante las 24 horas del día, siete días a la semana. Cada minuto, los consumidores de información esperan recibir sus noticias instantáneas. A ese contexto se suma la ola de creciente polarización, que afecta evidentemente a nuestro trabajo. Me ha dado la impresión de que también existe una gran polarización entre los medios españoles, lo mismo que ocurre en mi país.

Tengo amigos españoles de todo el espectro político, y entre ellos se suceden los conflictos y los desencuentros. El entorno mediático internacional es muy difícil. El periodismo mundial vive un momento muy complicado. Se buscan nuevas fuentes de ingresos que hagan sostenibles los negocios periodísticos, y las plataformas tecnológicas no nos están ayudando. Pero existen problemas más profundos dentro de la profesión, porque en las sociedades polarizadas no conseguimos ponernos de acuerdo sobre la realidad de los hechos. Las pruebas, la verdad y la mentira eran determinantes, pero hoy su importancia se ha devaluado, dentro y fuera de la profesión. Esta crisis de la sociedad potencia también la crisis de la prensa.

— En el libro habla de hasta qué punto los políticos –en su caso, Trump– han convertido a los medios en enemigos públicos. ¿Es ese un síntoma preocupante de decadencia de la democracia?

— Claramente. Tanto en los Estados Unidos como en otros países hemos visto una alarmante disminución en el apoyo a la democracia, porque hay mucha gente que cree que este sistema no ha dado resultados, o que esos resultados no se han traducido en una mejora en nuestras vidas cotidianas. Trump, por ejemplo, se ha aprovechado de esa crisis del prestigio de las democracias azuzando la desconfianza en el gobierno, en las supuestas élites del país, y en los medios de comunicación, y agravando la situación. Porque, en realidad, él es la única persona del mundo que puede arreglar las cosas y es el único ser humano del planeta que dice la verdad…

— Hay otra realidad en la otra cara de la moneda. Algunos periodistas influyentes y muchos medios han puesto en una diana a algunos políticos, a quienes consideran sus enemigos, sólo por estar en las antípodas de su manera de pensar. El periodismo, a veces, informa de política lo justo, investiga poco, opina constantemente y juzga por encima de sus atribuciones, y eso también ensancha la dimensión de esta crisis.

— El periodismo tiene un papel importante a la hora de hacer rendir cuentas a los poderosos, incluidos los políticos, pero eso no significa que tengamos que ser adversarios constantes de los políticos, adversarios constantes de los empresarios, adversarios constantes de cualquier institución o de cualquier persona con la que no estemos de acuerdo. Efectivamente, hay demasiados periodistas que se comportan como activistas y nosotros tenemos la obligación de mantener nuestra independencia y nuestra objetividad.

Los periodistas debemos ejercer nuestro trabajo con honestidad, con honradez, con independencia, con una mente abierta y con la disposición de escuchar siempre a todos y a cualquiera, también a las personas de la calle. Debemos ser especialistas en escuchar e interpretar todos los puntos de vista posibles que conviven en nuestras sociedades.

“Hay una gran brecha entre los medios de comunicación y la gente de a pie. El periodismo debe dedicarse más a entender las vidas, las luchas, las expectativas y las esperanzas de las personas normales”

— La política es un tema importante, lógicamente, pero no sé si los medios les damos a los políticos más voz de la que se merecen, porque mejoran nuestra vida relativamente. ¿Sería bueno reducir la presencia de los políticos en los medios y hablar más de la gente de la calle?

— No he medido cuánto espacio estamos dedicando, en general, a los políticos y cuánto a las personas de la calle, pero sí creo que el periodismo debe dedicarse más a entender las vidas cotidianas de las personas normales, entre otras cosas, porque son la mayor parte de nuestro público. Entender sus luchas, sus expectativas y sus esperanzas debe ser una prioridad en nuestras publicaciones y en nuestras emisiones en radio o televisión. Hay una gran brecha entre los medios de comunicación y la gente de a pie.

— De entre las historias que cuenta en el libro, relata que cuando Bezos se reunió por primera vez con la redacción del Post después de la compra, lo primero que les dijo fue: “Norma número uno: no seáis aburridos”. El populismo político es muy aburrido y nos hace peores. ¿Deberíamos marginarlo voluntariamente de la información periodística?

— Desafortunadamente, el populismo político no es aburrido… Ha provocado muchas turbulencias políticas en nuestras sociedades, y eso los convierte en fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, nuestra cobertura del ascenso político de Donald Trump generó mucho interés. De hecho, gracias a esa cobertura conseguimos más lectores y más suscriptores. Los conflictos son atractivos, lo importante es que los medios los contemos con honestidad, sin sumar a la polarización. Los populismos también generan un efecto contrario potenciando a su alrededor un cierto afán de cordura.

— ¿Está de acuerdo con esa “norma número uno” de no ser aburridos?

— Sí. Obviamente, las noticias no son un medicamento que siempre funciona. Tenemos que narrar las historias de una manera interesante para enganchar a los lectores sin perder de vista lo que realmente es la norma número uno: mantenernos fieles a los hechos, ejercer el periodismo con honestidad y honradez, y verificar y contrastar bien las noticias. Dicho esto, si aburrimos a los lectores, los alejaremos, lógicamente. Los periodistas debemos estar siempre pensando en ellos, en sus preferencias, en cómo leen las historias y en cómo podemos exponerlas de manera más seductora.

— En ese “no seáis aburridos” quizá también tenga su relevancia la ilusión de los propios periodistas por su trabajo. ¿Sobra cinismo y falta escepticismo en nuestra profesión?

— Sí. Actualmente hay demasiado cinismo y demasiado derrotismo dentro de nuestra profesión, y yo creo que siempre tenemos que mantenernos optimistas sobre el futuro del periodismo y sobre el papel de la prensa en de una democracia, porque es esencial. La democracia es incompatible con sociedades sin una prensa libre e independiente. Y al revés: la prensa depende de la democracia para sobrevivir.

Es importante que abandonemos este clima de derrotismo, porque nunca he conocido a nadie que triunfe pensando que iba a fracasar. Es crucial que el periodismo tenga éxito. La mayoría de los periodistas entramos en la profesión porque creíamos en nuestra misión, en su papel para la salud de la democracia, en la necesidad de difundir información veraz y contrastada, y no podemos perder esa ilusión. Sí, la profesión vive entre demasiadas presiones, hay pocas oportunidades de negocio, estamos obligados a trabajar todo el tiempo, es difícil conciliar ejercicio y vida personal y familiar, somos objeto de muchas críticas y tenemos que superar muchos obstáculos, pero tenemos que ser capaces de superar los escollos, porque somos profesionales preparados para conquistar el futuro con alternativas que no desvirtúen nuestros valores.

— ¿La tecnología ha conquistado el papel de contrapoder de la prensa?

— La tecnología, a través de las redes sociales, ha ofrecido a toda la sociedad la oportunidad de expresar sus opiniones sin restricciones. Cada persona puede ser su propia portavoz en un mar de audiencias posibles. Con su móvil, puede emitir audios, actuar como corresponsal de televisión y difundir “información” –entre comillas–, porque muchas personas acaban siendo sólo difusores de información falsa, teorías de conspiración e ideas descabelladas. Las plataformas tecnológicas han dado mucho poder de comunicación a toda la sociedad, pero eso también conlleva sus riesgos, porque la posibilidad de emitir debe ir de la mano de la necesidad de contrastar.

— Cuando Bezos compró The Washington Post, una de las primeras razones que adujo era el prestigio del periódico. Además, como explicó, era un medio de comunicación con futuro y un proyecto en el que él podía aportar. La autoridad tiene que ver con la buena fama, y ambas cuestiones son importantes para un medio de comunicación. ¿Cómo se cultiva ese prestigio en una sociedad y en una cultura mediática que vive de lo viral, de los bombazos a corto plazo y de los éxitos efímeros?

— El prestigio de la marca y de la identidad de un medio es muy importante. Sin esa confianza entre la opinión pública, podemos estar comunicando en el desierto. El prestigio se cosecha aferrándonos a nuestros valores, ateniéndonos a los principios, sometiéndonos gustosamente a las normas, cumpliendo con los estándares de calidad para contrastar la información, escuchar a todos los protagonistas de cada noticia y cada historia, así como para mantener una mente abierta independiente de los grupos de presión y también de los prejuicios. El periodismo no puede aliarse con los partidos políticos. Nuestro único aliado es la verdad. Así se construye una reputación persistente: velando por una escrupulosa independencia, dedicando nuestro tiempo a descubrir hechos relevantes y compartiéndolos honestamente con el público.

“Veo demasiado cinismo y demasiado derrotismo dentro de nuestra profesión y es importante que el periodismo tenga éxito”

— Si el único aliado es la verdad, ¿nuestro único enemigo es la mentira?

— La mentira es uno de nuestros enemigos, pero no el único. Muchos poderosos mienten, pero no podemos pedirles cuentas si nosotros no somos especialmente ejemplares en la buena conducta.

— Cuando Bezos se hizo con el periódico, incluso dentro de la redacción había gente que pensaba que invertir en periodismo de calidad era una estupidez… ¿El ejemplo del fundador y presidente de Amazon puede generar una tendencia interesante? ¿Cree que el futuro del periodismo internacional de calidad pasa por mecenas que crean de verdad en los medios de comunicación y estén dispuestos a jugarse su patrimonio invirtiendo en ellos?

— Bezos ha invertido en periodismo de calidad y, aunque The Washington Post ahora también tiene sus problemas financieros, y urge una nueva estrategia, pienso que es una inversión social con futuro. La base esencial para el periodismo es la calidad. Es más, en estos tiempos de redes sociales, es lo único valioso que podemos aportar. Si los medios funcionan como cualquier persona individual en las redes sociales, desparece la distinción que define a nuestra profesión. La alta calidad y los principios profundos son fundamentales para llevar a cabo nuestra misión como periodistas.

— Se cita con excesiva frecuencia esa idea de Kapuściński de que para ser un buen periodista hay que ser buena persona. ¿No le parece suficiente que para ser buenos periodistas seamos buenos profesionales?

Para ser un buen profesional hay que ser una buena persona… ¿Cuáles son las características de una buena persona? La honestidad, la coherencia, la lealtad a sus principios y a unos valores fuertes. Una buena persona está dispuesta a escuchar con generosidad a los demás, conversa con quienes ofrecen distintos puntos de vista y cree en la verdad. El buen periodista cree que la verdad existe, aunque sea difícil encontrarla. La buena persona y el buen periodista saben tratar a los demás con dignidad. Como se puede observar, las características de una buena persona son las características de un buen profesional del periodismo.

— ¿De dónde han surgido sus principios?

— No estoy seguro… Supongo que todo empezó en mi familia. Fui criado en una casa honesta. Ahora no soy religioso, pero cuando era joven era miembro de una sinagoga y estudiaba los principios de la religión judía. Muchos de mis principios derivan también de todo lo que aprendí en lo más interior de mí mismo.

— ¿Siempre pensó que lo suyo era ser periodista?

— Sí. Siempre pensé que el periodismo me podía ofrecer una oportunidad de tener una carrera interesante y significativa. Y, efectivamente, no he podido encontrar una carrera más constantemente interesante y más significativa.

— En 2015, la película Spotlight contó su papel en la investigación de The Boston Globe sobre los escándalos de pederastia cometidos durante décadas por algunos sacerdotes del estado de Massachussets. En ella, queda claro que la intención del periódico al revelar esa información no era hacer daño a la fama de la Iglesia, sino ayudarla a asumir un cadáver obligándola a admitir la verdad de un delito grave, a veces encubierto. ¿Aquellas exclusivas han mejorado a la Iglesia católica en la gestión de este problema serio?

— Nuestra investigación no fue un ataque a la Iglesia, sino una responsabilidad social. La Iglesia había traicionado a sus fieles y a sus propios principios, y cuando el periodismo encuentra evidencias de una mala conducta por parte de los poderosos tiene la obligación de pedir cuentas. Aquella cobertura sirvió para que la Iglesia afrontara algunas reformas, pero todavía no se han corregido algunas cuestiones por completo. Cuando una entidad poderosa no siente la presión, a veces no se decide a revisar sus prácticas. Quedan muchas cosas por cambiar, y el ritmo es lento. Es una pena. Hay que tener en cuenta que la pederastia es un delito, no sólo una mala conducta.

— Dice que la crispación y la polarización son tendencias que irán en aumento. ¿El periodismo tiene algún papel en lograr la paz social o eso excede nuestras competencias?

— La crispación política y la polarización son un problema que trasciende a la prensa. El periodismo no tiene la capacidad de solucionarlo, pero tampoco debería agravarlo, entre otras cosas, porque no hay ninguna necesidad. La polarización es un modelo de negocio para muchos políticos actuales y también para algunos medios de comunicación.

— Dice usted también que los medios sostienen una democracia y vemos que ese sostén está en un equilibrio complicado. En España, por ejemplo, el periodismo ya no tiene la opción de hacer preguntas al gobierno central. ¿Cómo se enfrenta una profesión al poder si el poder nos corta las alas?

— Ningún gobierno puede cortarle las alas al periodismo. Nuestra profesión se puede ejercer sin necesidad que el gobierno colabore, aunque sea lo deseable y lo apropiado, al menos en las sociedades democráticas. Pero si el gobierno no quiere contestar, podemos seguir haciendo nuestro periodismo independientemente. Durante el mandato de Trump, su Gobierno o no contestaba a nuestras peticiones, o, directamente, nos contaba mentiras. A pesar de eso, nosotros tenemos la obligación de seguir con el trabajo de investigar e indagar en los hechos y publicarlos cuando están contrastados.

“El periodismo no tiene la capacidad de solucionar la polarización de la sociedad, pero tampoco debe agravarla”

— ¿Cuántos años ha dedicado al periodismo?

— Empecé mi carrera en 1976 y me jubilé en febrero de 2021. De todas formas, todavía me siento periodista y director. Dos semanas después de retirarme, me puse a escribir el proyecto de este libro y a hacer las entrevistas que se incluyen en él.

— Tras 45 años como periodista, ¿qué importa y qué no importa absolutamente nada en el ejercicio de esta profesión?

— Importa cumplir la misión. Creo haberla entendido y haber dedicado toda mi carrera a ese desempeño. Como periodista, director y editor, nunca me ha importado gustar a todo el mundo. Siempre he tenido claro que yo no tenía que empeñarme en ser amado por el máximo número de personas posibles, pero sí lograr que me respetasen por mi trabajo.

— Parece que lo ha conseguido. ¿Próxima estación?

— A ver lo que me depara el destino…

— Más allá del gesto adusto y serio en su rostro del que usted mismo se ríe en el libro, se le ve feliz.

— Me siento feliz. Bastante feliz.

Álvaro Sánchez León

@asanleo