La literatura sobre el Holocausto y, en menor grado, sobre la represión comunista, lleva años convertida en un género propio, tan asentado como la novela negra o la ciencia ficción. Cada temporada, las editoriales lanzan decenas de títulos variopintos sobre los campos de concentración y, al parecer, ningún oficio, misterio o posible trama ha quedado sin narrar. Solo en las últimas fechas, el mercado editorial ha producido a un maestro, una bailarina y un fotógrafo de Auschwitz, y no es descartable que en las próximas se vea en la mesa de novedades una novela sobre el lampista, el tornero-fresador o el crítico literario de Birkenau.

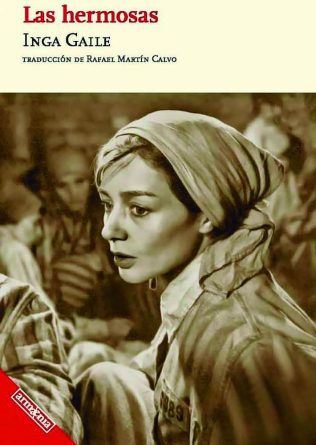

Frente a esta banalización, Las hermosas, de la dramaturga y poeta letona Inga Gaile (Riga, 1976), omite casi cualquier contenido pintoresco o sentimentaloide. En su lugar, afronta con verismo crudo la utilización de las mujeres como objetos sexuales, de chantaje o de abuso durante la Segunda Guerra Mundial, y las consecuencias sobre ellas mismas y sobre su entorno en los años y décadas posteriores.

Violetta, cuya voz monológica conduce el relato, fue una de las miles de prisioneras que tuvieron que elegir entre la prostitución forzosa o la muerte, en su caso en el campo de Ravensbrück. Su belleza sobrecogedora, incluso después de meses de privaciones y trabajo extenuante, se convierte en una condena que quizás la salve de la muerte, pero que abrirá una herida que nunca dejará de sangrar. Ilze y Lidija, letonas sometidas al yugo soviético, pasan años en los campos siberianos, y las dificultades que encuentran a su regreso no desdicen de las padecidas allí.

Por otro lado, las víctimas no son solo las que han caído prisioneras: una de las guardianas ve cómo sus homólogos varones escapan indemnes de la pretendida desnazificación, y los hijos de aquellas que sirvieron solo para engendrar a la nueva raza aria, de un modo industrial, chocan una y otra vez contra el silencio y la represión cuando tratan de indagar sobre su origen. Por último, un médico alcohólico que supervisó la salud femenina en uno de los centros de exterminio, colaboracionista reticente, arrastra una existencia culpable, con una leve rendija hacia la redención.

Los monólogos de distintos protagonistas se extienden hasta los años noventa, y poseen una oralidad muy directa, que permite ahondar hasta en los pensamientos más disimulados. Sin ahorrarse la sordidez, pero tampoco exaltándola, la autora hace visible esa juntura de la psique con el alma, donde la negrura del mal totalizante ha sofocado lo más íntimo y hermoso de las personas, aunque sin apagar del todo la luz que irradian.